2023年

内閣官房長官

2021年

外務大臣

2019年

文部参議院憲法審査会 会長

知的財産戦略調査 会長

量子議連 会長

日中友好議員連盟 会長

税制調査会 小委員長代理

経済成長戦略本部 座長

IT戦略特別委員会 委員長

宏池会 座長

2018年

税制調査会 小委員長代理

経済成長戦略本部 座長

IT戦略特別委員会 委員長

宏池会 座長

日中友好議員連盟 会長

2017年

文部科学大臣

2016年

参議院環太平洋パートナーシップ協定等

に関する特別委員会 委員長

2014年

自民党 農林水産戦略調査会会長

税制調査会副会長

2011年

自民党シャドウ・キャビ ネット官房副長官

自民党政務調査会長 代理(留任)

2010年

自民党シャドウ・キャビ ネット官房副長官

自民党政務調査会長 代理(留任)

自由民主党財務金融部会会長

2008年

防衛大臣

2007年

参議院予算委員会筆頭理事

2004年

外交防衛委員会 委員長

2003年

個人情報特別委員会 理事

予算委員会 理事

2000年

選挙制度に関する特別委員会

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

決算委員会

財政・金融委員会 理事

政治倫理の確立及び公職選挙

法改正に関する特別委員会

1999年

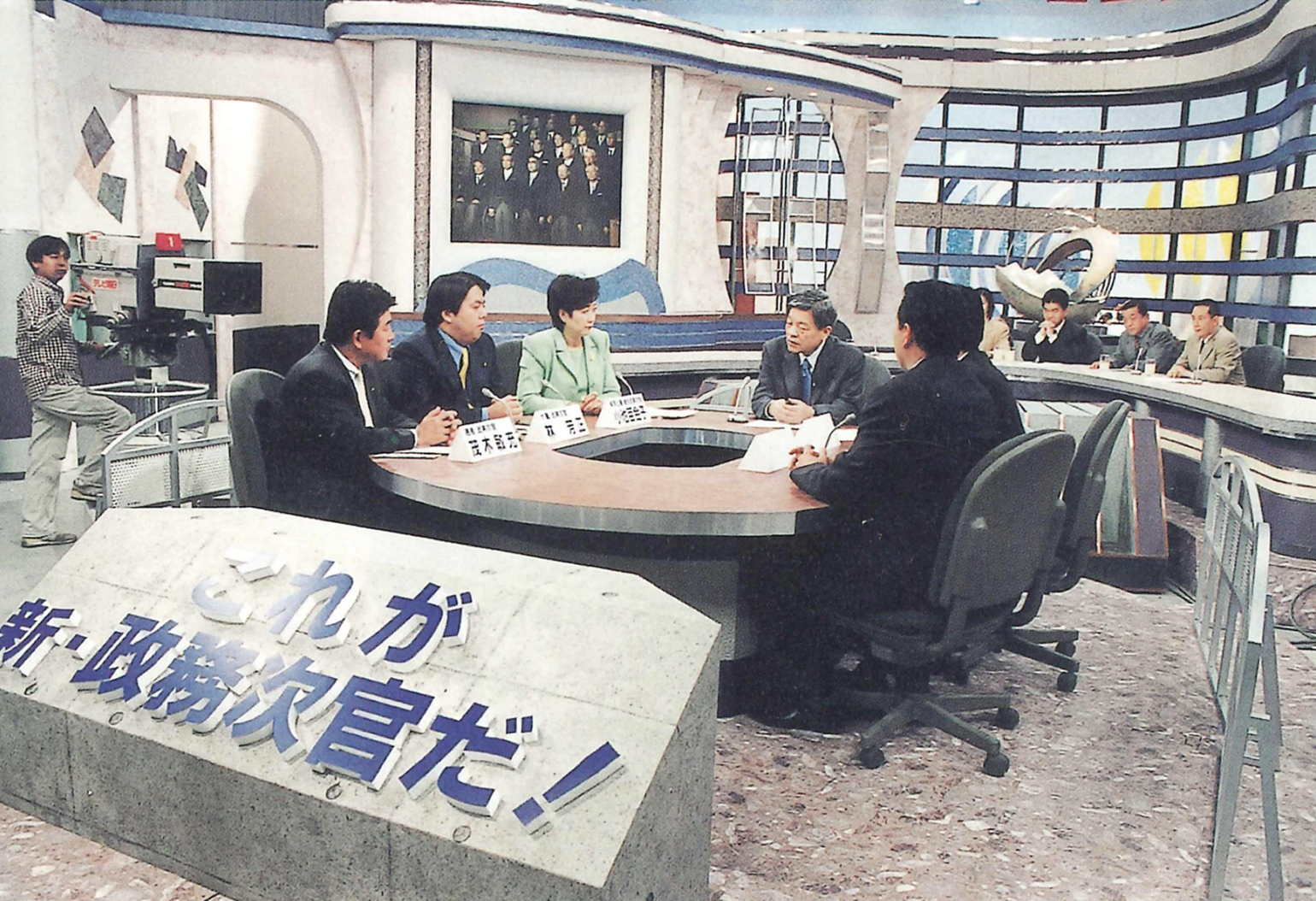

大蔵政務次官

1998年

財政・金融委員会

議院運営委員会

行財政改革・税制等に関する特別委員会

経済活性化及び中小企業対策に関する

特別委員会 理事

参議院予算委員会 理事

1997年

行財政改革・税制等に関する特別委員会

国際問題に関する調査会

自由民主党参議院副幹事長

1995年

議院運営委員会

商工委員会

国際問題に関する調査会

1994年

衆議院議員林義郎政策秘書

1993年

林義郎大蔵大臣政務秘書官